酵母双杂交系统详细解析!!(3)

2024-09-30 来自: 长沙东晟生物技术有限公司 浏览次数:226

10.1酵母单杂交Y1H

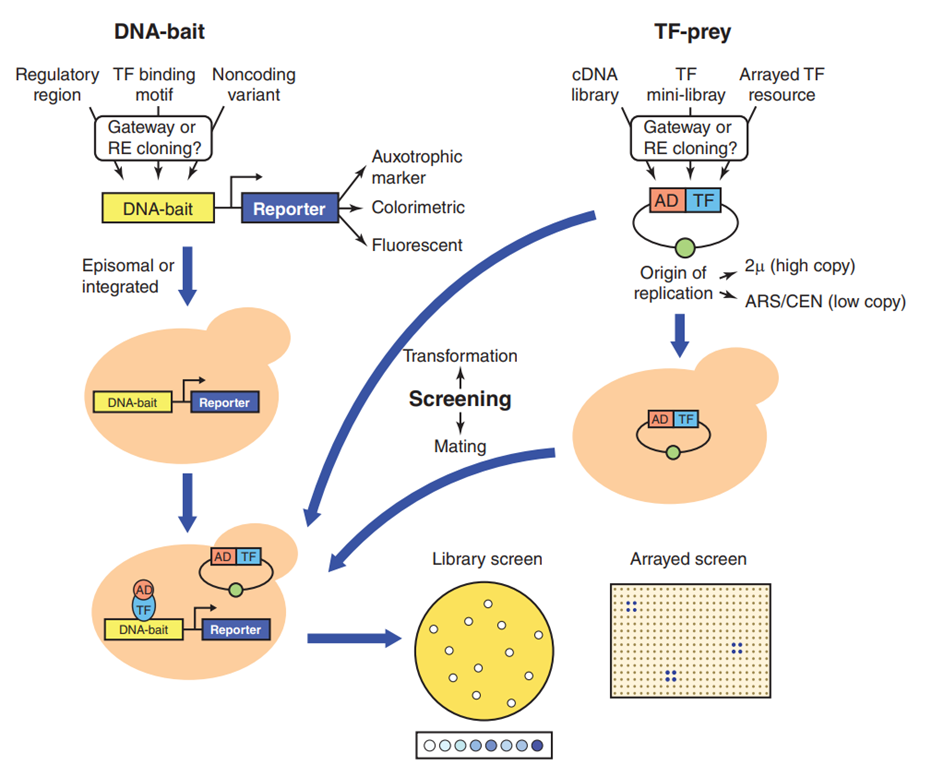

酵母单杂交Y1H--是在酵母双杂基础上发展而来的一种研究核酸-蛋白相互作用的工具,被广泛用于研究真核细胞内基因的表达调控,以DNA为诱饵筛选与其互作的转录因子。

利用限制性内切酶(RE)或Gateway技术将复杂调控区、转录因子结合基序或非编码变异的DNA序列克隆至报告基因上游。这些结构常被整合至酵母基因组中以产生DNA诱饵菌株。然后将DNA诱饵菌株转化或与一组猎物克隆(ORF融合到Gal4的激活结构域AD上)交配。编码猎物的载体可以是低拷贝(ARS/CEN)或高拷贝(2μ)的。

10.2膜体系酵母双杂(MbYTH)

膜体系酵母双杂

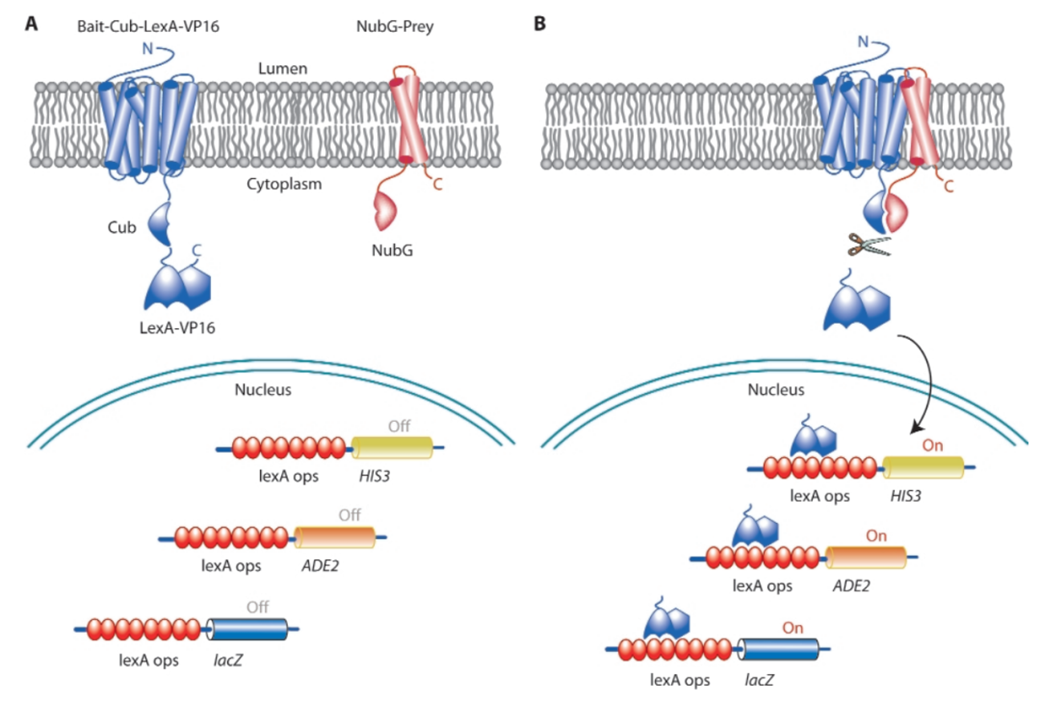

核体系酵母双杂是确定或检测细胞核和细胞质蛋白之间的蛋白-蛋白相互作用,其原理是基于转录因子(TF)活性的重建,其过程必 须发生在细胞核中膜蛋白,如受体酪氨酸激酶、G蛋白偶联受体、膜结合磷酸酶和转运蛋白等重要的信号分子,由于其疏水性,很难使用经典的蛋白质相互作用分析方法进行研究。

膜体系酵母双杂交(MbYTH)系统是基于泛素(Ub)可以通过实验被分离成两个基团N端(Nub)和C端(Cub),当它们靠近彼此时,其功能又可以进行重构,互补重构的完整泛素分子可被泛素专一性蛋白酶(UBPs)识别,从而导致与泛素相连的蛋白被酶解。

MbYTH系统中也包括两个载体:(1)将一种膜蛋白诱饵,融合到半个泛素(Cub,即泛素分子被截断后的C端)上,并且Cub上还连有一个人工TF,该TF由细菌LexA-DNA结合域和单纯疱疹病毒VP16激活蛋白组成;(2)将另一种蛋白猎物(膜蛋白/细胞质蛋白),融合到半个泛素(Nub,即泛素分子被截断后的N端)上。

Cub与Nub在同一个细胞中存在时能够自发重组形成有活性的泛素,因此将Nub中的第13位亮氨酸突变为甘氨酸或丙氨酸(NubI-NubG或NubA)后,可使它与Cub之间的亲和力降低,从而可以避免这种自发重组。在此基础上,只有当分别与NubG/A和Cub融合的两个蛋白间有相互作用时,才能在空间上使NubG/A和Cub足够接近形成可以被UBPs识别的泛素,随后UBPs将融合于Cub的C端末端的TF解离释放。释放的TF随后进入细胞核,激活报告基因如HIS3、LacZ、ADE2的转录与表达,这个可以通过酵母在选择板上的生长或比色法进行监测。

10.3酵母三杂交

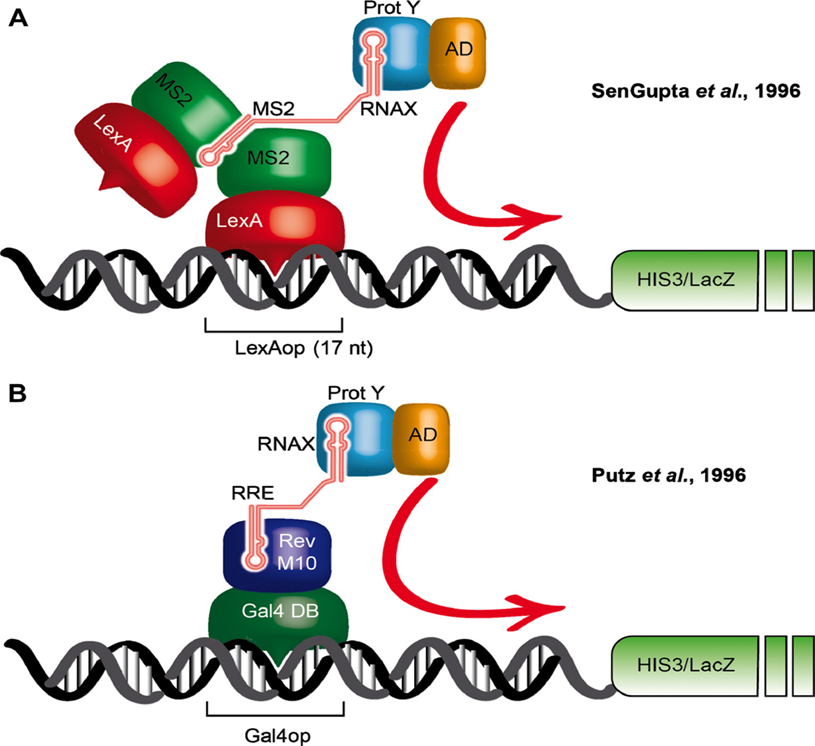

该系统的原理是基于酵母细胞报告基因上游RNA-蛋白相互作用介导的多亚基反式激活复合物的组装。这种方法的主要优点之一在于RNA-蛋白质相互作用是在体内进行分析的。

(A)SenGupta等人设计的酵母三杂交系统(1996)。第一个杂交蛋白包含LexA DNA结合域和噬菌体MS2外壳蛋白(CP)。MS2必 须形成二聚体才能与RNA靶点结合。第二个RNA杂交分子包含一个MS2结合位点,可以与任何感兴趣的RNA X相连。第三个杂交蛋白是蛋白质Y与RNA诱饵和Gal4激活域(AD)相互作用的融合蛋白。RNA X与蛋白Y的相互作用导致在17-nt LexA操作子(LexAop)上组装成一个完整的反式激活复合物,该复合物位于两个报告基因HIS3和LacZ的上游。

(B)在Putz等人1996年的系统中,第一个杂交蛋白由与HIV Rev M10突变蛋白融合的Gal4 DNA结合域组成。第二个由Rev反应元件(RRE)结合RNA X。第三个杂交蛋白和报告基因在两个系统中是相同的。

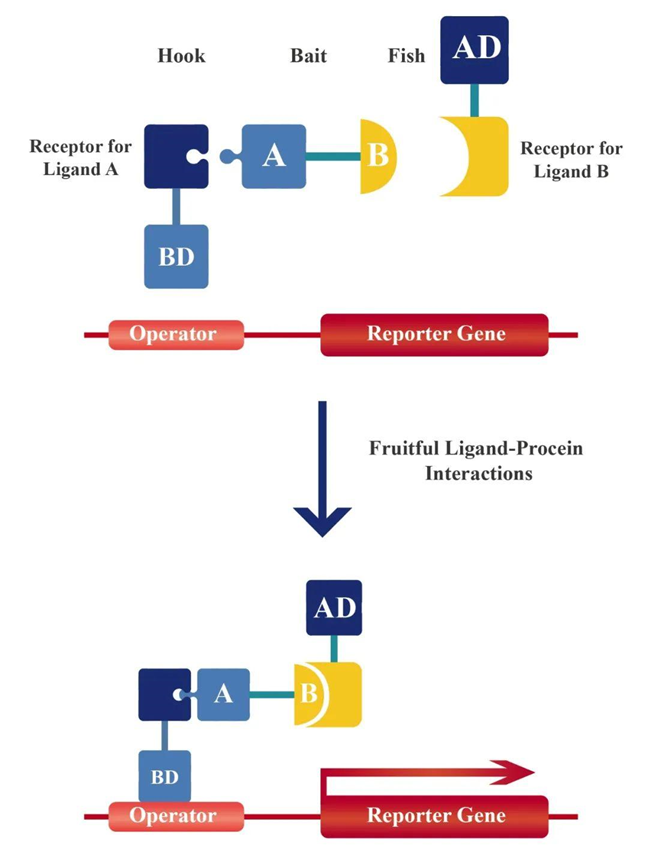

为了使酵母双杂交系统能够用于研究小分子配体与受体的相互作用,使用两个不同的小有机配体合成异源二聚体作为第三个杂化分子,使DNA结合结构域与其中一个配体的受体融合,激活结构域与第二个配体的受体融合,从而激活报告基因。该系统也被称之为酵母三杂交系统,可以用于直接识别编码感兴趣的配体的受体cDNA,或筛选与特定受体结合的新配体。

合成“诱饵”杂交配体由配体A(正方形)和配体B(半圆形)通过连接剂连接而成。“鱼钩”融合蛋白由配体A受体与转录因子的DNA结合域融合而成。“鱼”融合蛋白由配体B的受体融合到转录因子的反式激活结构域组成。“鱼钩”、“鱼饵”和“鱼”形成一个三聚体复合体,由此使得转录激活域和DNA结合域的重组从而导致报告基因的激活。

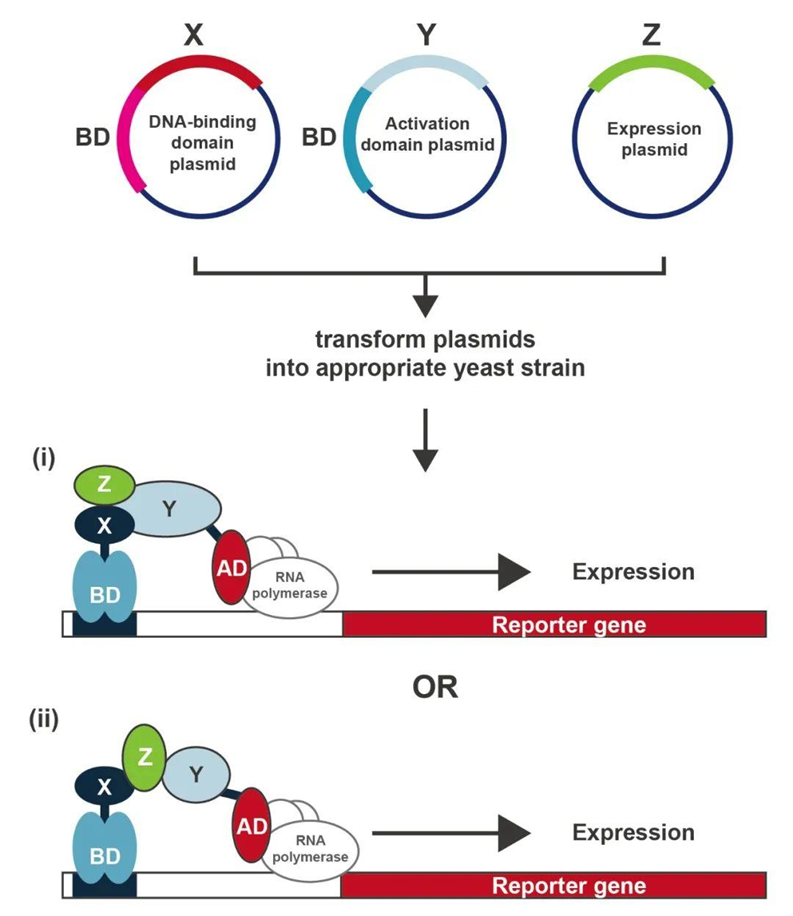

该系统用来研究3个蛋白之间的互作。蛋白质X和Y分别在具有转录因子DNA结合域和转录激活域的载体内表达。第三种蛋白Z在酵母细胞核中表达,没有添加任何结构域。

蛋白质Y可能只在Z存在的情况下与X相互作用。通过X和Z相互作用形成的结构域可能为蛋白质Y(i)提供了一个相互作用界面。或者,蛋白质Z也可以作为蛋白质X和蛋白质Y之间的桥梁(ii)。